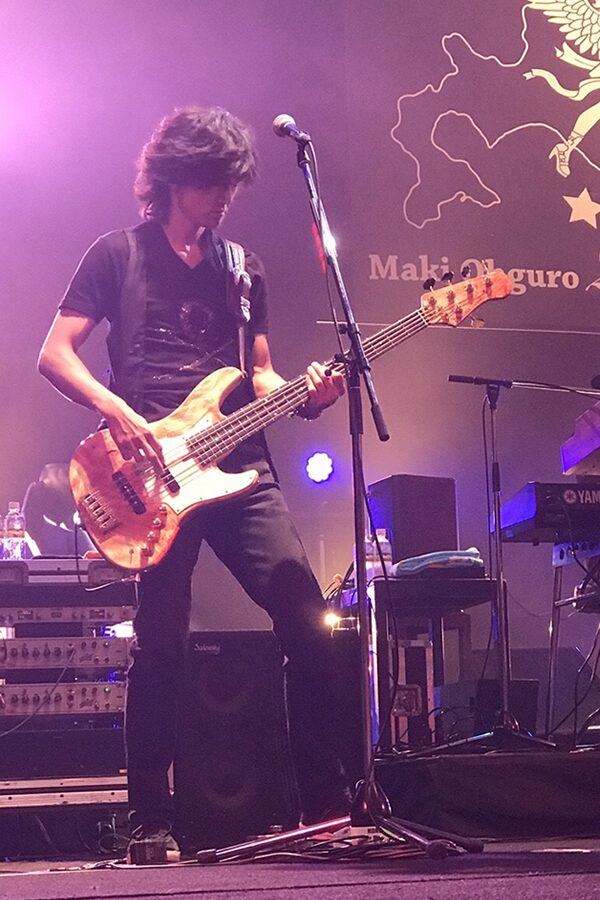

徳永暁人(doa) / プロフェッショナルの現場で鍛え上げられた、ベーシスト&作曲家としての流儀。

こちらの記事は、2017年12月22日に公開した内容を再編集したアーカイブページです。

自身のバンドであるdoaをはじめ、B’z、ZARD、TUBE、倉木麻衣、BREAKERZ、MISIA、KUT-TUN、森進一、DEMENSION、FIELD OF VIEW、DEEN、大黒摩季など、書ききれないほどの数多くのトップミュージシャンの現場において、あくまで歌を活かすことに重きをおいたベースプレイながら、徳永暁人ほどの存在感を放つベーシストはそういない。

ジャンルを飛び越えてさまざまな現場で引っ張りだこの彼に、ベーシストとしてのスタートと自身のオリジナルモデルや機材面に関して、さらには音楽を届ける為のこだわりを語ってもらった。

取材 / 立﨑隆宏(グランディベース東京)

「バカヤロー!基本がなってない!お前明日から基礎練習だ!」

― 徳永さんは自身のバンドもやられているアーティストとしての面もお持ちなのですが、まずプロになったきっかけを伺えたらと思います。

徳永暁人(以下徳永):音楽大学で、劇音楽やCM音楽などの作曲をする学科を専攻していまして、同時にずっとバンドでベースを弾いていたんです。なのでこの業界に入るきっかけはベースプレイヤーというよりも、ゲーム音楽とか学生の時にやったカラオケの音データやテレビの仕事を少しやらせていただく中で、劇伴とかを書くようになりまして。そういうところからこの業界に入らせていただいた後に、もともとビルボードTOP40の洋楽が大好きで音楽をはじめたので、ぼくはどうしても歌ものが好きだ、歌ものの作曲家になりたいなと思い、あちこちオーディションを受けて、それも作家とかアレンジャーとして入っていったんです。なのでむしろベースは制作の為にやっていて、レコーディング現場からベーシストとしてプロになった経緯があります。

― 音楽大学に入る前からベースをはじめて、音楽大学でもベースを習っていたわけではないんですね。

徳永:小学生くらいの時に、キーボードで打ち込みをやってたんです。初期の打ち込みで、MIDIがやっと出たころだったんですけど。1トラックのシーケンサーがRolandであって、カセットテープを2こ重ねてそれを駆使してピンポン録音(※)をやってたんです。

(※)ピンポン録音・・・マルチトラック・レコーダーやその他レコーディング・デバイスを用いたレコーディング・セッションにおける録音方法の1つ。

多重録音が好きになって、中学1~2年くらいの時に61鍵のキーボードでやってたんですけど、どうしても61鍵だとベースの音が出ないんです 笑。この「ド」からこっち(左側)なんです。当時のキーボードって音域を変えられるものじゃなかったんで、いろんな音楽を打ち込んでもどうしてもベースが出ないと。それで中学2年終わりか3年のはじめの時に9800円のベースを買ってきて、ピンポン録音している中に見よう見まねでベースだけ生で弾いたんです。音が無いから仕方なくベースを手にしたのが最初で、そうしたら中学とかで「お前ベース持ってんの?バンドでベース弾いてよ」ってなって。それでコピーバンドをはじめたのがベーシストとしてのきっかけですね。

― 最近はもっと宅録がやりやすくなって、スマートフォンのアプリとかでも MTR 的に使えますからね。ボーカロイドでトラックを作るお客さんが、生の感じがほしいからベースを買いにというケースも多いので、そのエピソードに近いですね。

徳永:先取り 笑。何十年も先取り、小学6年生くらいからやってましたから。YMOが出たころで、Yamaha DX7の初期型(1983年5月発売)が出たころかな。でもDX7は買えなかったんで、KORGのDW-6000(1984年12月発売)を買って。その前はKORGのPOLY-800(1983年秋発売)だったかな。

― それでもビギナーが買うレベルのものではないですね 笑。

徳永:お年玉を全部はたいて買いましたね 笑。シンセサイザーを持ってる友達は当時いなかったですね。

― では音楽大学に入った際も、ベースを専攻しようとしたわけではないんですね。

徳永:作曲家になりたくて。今も職業を聞かれると「作曲家」って答えるんですけど。当然ベースプレイヤーでもあるんですが。作曲をやりたくて大学に入って、そうしたらそこが副科ベースが習えるコースだったんです。そこに講師として来てくださっていたのが鳴瀬喜博さん(※)と18歳で出会いまして。ベースを好きで高校3年間とか腱鞘炎になるくらい弾きまくっていて。副科なので基本的なことを習うんですけど、鳴瀬さんがいるっていうのは、ぼくは憧れだったので。

(※)鳴瀬喜博・・・フュージョンバンドCASIOPEA 3rd、野獣王国などのベーシスト。東京音楽大学の客員教授でもあり、徳永暁人は初期に指導した学生にあたる。チョッパー奏法のプレイスタイルが特に有名で、IKUOと村田隆行との3ベース・ユニットであるザ・チョッパーズ・レボリューションなどでも活動している。

― 作曲とは別のところで運命の出会いが。

徳永:鳴瀬さんは当時イカ天で審査員をされてて有名だったんですけど、18歳ではじめてお会いした時に「お前、何か弾けるのか」って言われたんです。少しチョッパーができると思ってたんで、思い切りカシオペアの「Misty Lady」のチョッパーを目の前で弾いたんです 笑。そうしたら「バカヤロー!基本がなってない!お前明日から基礎練習だ!」って言われて。今から考えると全く基礎ができてなかったんですね。そこからド・レ・ミからずっとやらせていただいて、副科の枠を越えて積極的に聞きに行ったりスタジオ見学に行ったりして、4年間みっちり教えていただきました。

― では自らベースを選んだわけではなく・・・。

徳永:結果です。学生の時も10こくらいバンドでベースをやってたんですけど、全然お仕事にはならなくて 笑。やっぱり作るとかアレンジのお仕事から入っていったんで。そして、B’zさんのベースを弾くお仕事(※)が25~26歳の時にあったんですけど、ぼくが最初にB’zさんと知り合ったのはアレンジャーとしてだったんですよ。キーボードを弾いて打ち込む役割だったんですけど、そこで全く中学校の時と一緒で「ベーシストがいない」と。歌は稲葉さん、ギターは松本さん、打ち込む人がいて、そしてベースがいないとなった時に「ぼく、ベース弾けますよ」って。アレンジしている時に、打ち込み+ベースをずっと弾いていて、ベーシックトラックを作っていたのもありまして。そしてアルバム1枚が完成した時に、「ツアーメンバーを一新したいんで、徳ちゃんベース弾けるんならツアーで弾いてみない?」って仰っていただいて、呼ばれたのが最初なんです。

(※)B’zさんのベースを弾くお仕事・・・「Calling」、「Liar! Liar!」、「ultra soul」など数多くの楽曲制作に共同編曲やプログラミング、ベースとして参加。さらにライブツアーにもサポートベーシストとして参加した。

― 当時のインタビューで、「若手の徳永くんっていう人がすごくいいアレンジをしてくれて」と話していたのを覚えています。ライブで、すごいイケメンが弾いてるというのも鮮明に 笑。音もシャープなアレンジになっていましたし。

徳永:スラップとかも・・・チョッパーですね。鳴瀬師匠に「チョッパーと言え!」と言われているのですが 笑。チョッパーをB’zさんの曲に入れたというのも今まで無かったことかなと思います。デジタル的なものも混ぜたり、という時期でしたね。

ベースに対して、今までやってきたことじゃないことを求められたんです。

― 次にベースの使い分けを伺いますが、今やっていらっしゃる活動は主に何になりますか?数多くやっていらっしゃいますが・・・。

徳永:まず「doa」と、それから作編曲は相変わらずいろんなアーティストさんとやらせていただいていて。ツアーのサポートでいうと今は大黒摩季さんと倉木麻衣さんで回らせていただいています。他にもいろんなセッションとかをやらせていただいています。

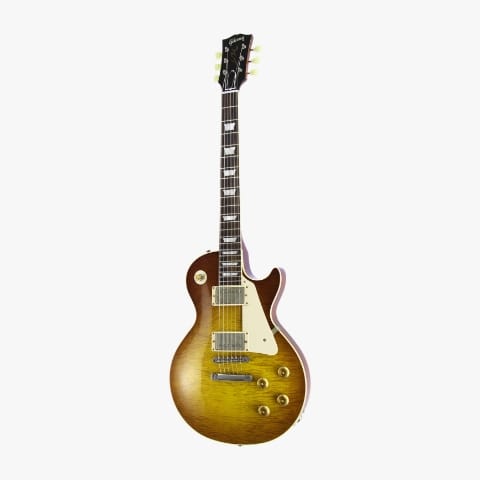

― 倉木麻衣さんだとR&B寄り、大黒摩季さんはロック寄りという感じだと思うのですが、各現場でメインで使用されているベースは何になりますか?

徳永:今はPhoenix(※)のBomber Bass 109の4弦ですね。もう1本はその5弦仕様です。ぼくはジャンルによってとか、アーティストさんによって持ち替えたりとかほぼしないです 笑。一途!

(※)Phoenix・・・兵庫県尼崎市に拠点を置く楽器メーカー「TUNE GUITAR MANIAC」のカスタマイズド・ブランド。TUNE GUITAR MANIACおよびPhoenixは国内外問わず多くのミュージシャンたちから厚い信頼を得ており、代表的な使用者に鳴瀬喜博(CASIOPEA 3rd)、瞬火(陰陽座)、キース・ジョーンズ(サンタナ、ウエイン・ショーター・バンド)、そして徳永暁人などがいる。

― ジャンルの中で音を変化させる時は、アンプの設定や足元だったりとか、EQとかでもそんなには変えないですか?

徳永:基本的にアンプは、全部フラットなんです 笑。それは、絶対に開発した人はフラットが一番いい音が出るように作ってあるはずなんです。これは絶対だと思っていて、例えばソフトシンセでも、絶対に一番いい音は「プリセット No.1」だと思うので。なのでベースアンプに関してはまずフラットにしてみます。いつもほぼそれです。あと、ぼくはスイッチペダルしか使ってないんです。ボリュームペダルさえ噛まさず、オン・オフしか無くて、それがPA卓に行っているだけなんです。本体の音しか出てない状態でやるところに至るまで、いろんなことがあったんですけど今はそういう感じです。

― 音の変化をつけたい場合は、機材に頼るのではなく指で変化をつける感じですか?

徳永:指!とほんのちょっと数ミリのEQのバランスですね。ピックと指という使い分けはしますけど、本当に使い分けをしないので、ほぼ弾く時のタッチで変えてます。頭が常に作曲や編曲を考えていて、あとぼくはボーカリストなので歌の人のことを考えるんですね。どの現場に行っても、歌のところに立って音量バランスとか歌いやすいかどうかっていうことをやります。歌ものの現場が多いのでその為の弾き方の違いとか、原曲の持っているものを再現するという、フィルもほとんどしないですし、ベースソロ・コーナー以外はすごく主張の無いベースかもしれません 笑。1曲ずっと同じパターンで弾くとか大好き 笑。

― 歌を引き立たせることが大前提なんですね。

徳永:鳴瀬師匠に聞いていただければ分かると思うんですけど、元からそうだったわけではなく、20歳くらいの時は6弦ベースを持ってジョン・パティトゥッチとかコピーしてたんです。フレットレス6弦ベースのカルテット作品とか作ってたんですけど、チョッパーとかもやることが行き切っちゃって。それで23~24歳の時に、歌ものの世界に入らせていただいた際にいろんな衝撃を受けたんです。ベースに対して、今までやってきたことじゃないことを求められたんですよ。タイトに8ビートを弾くとか、白玉(※)を弾くとか、まず出音がアンサンブルの中でちゃんとベースの役割をしているかとか。ミキサーの人たちとやる時に何回もボツになって「君のベースの音は腹に響かない」と散々言われて、そういったことを経験して。

(※)白玉(しろたま)・・・いわゆる全音符のこと。音の長さを表す基礎となる音符で、2分音符の2倍、4分音符の4倍に相当する。音符記号の丸が白なので通称として白玉と呼ばれる。

― 今までのやり方が通用しないと、プロの現場に出て痛感することになったんですね。

徳永:当時はエフェクターも山ほど掛けてたんです 笑。マルチエフェクターとか空間系とか、本当に一通りやったなっていうくらいやったんですよ。鳴瀬師匠の機材を真似てエキサイターを掛けたりとかステレオにしたこともあったし。B’zさんを最初にやらせていただいたころまではチャレンジしてたんですけど、毎回PAさんに駄目出しをされる、ボツになる、終わった後にこのフレーズをこうしろ、全然ベースに聴こえなかった、松本さんのディストーション・サウンドの下をちゃんと埋めてなかったとか、いろんなことを言われて、ツアーの話をいただいた際にPAさんに教わったことが多くて。じゃあエフェクター1こ外そう、EQも外しちゃおうか、2時間のライブで1回しか踏まないワウも音が痩せるからやめよう、ボリュームペダルも要らないねって、そういったことを何年かやっていって、今の状態になっていきました。

― 現場での試行錯誤があってどんどんシンプルになっていったんですね。

徳永:そうなんです。例えば、8ビートって、8分音符で弾けばいいと思うじゃないですか?ぼくもそう思ってたんですけど、それは全然違くて。コンプを掛けたら8ビートはドライブしないんですよね。音量差や音質差が出れば出るほど8ビートに感じるんです。それが出なくてグルーヴしないっていうことが分かるまで、ぼくは何年も掛かったんです。それはミックスまでしてみたり、PAさんと話をして初めて分かったことなんです。その中でコンプレッサーが好きではなくなっていって、でもコンプレッサーを使わないということは手元でコントロールしなくちゃいけないので、自然とミュート加減とかをやらざるを得なくなっていったんです。なので早弾きをうんと練習するというよりは、いかに8ビートで弾くかという感じでしたね。

どうせ弾くならシンセベースに勝ちたいじゃないですか。

― さまざまなミュージシャンの方とお仕事されていらっしゃいますが、歌い手の方から勉強されたことなどはありますか?

徳永:大黒摩季さんってものすごく耳がいい人なんです。絶対音感をお持ちで、リハーサル中にギタリストに「バッキングの音がちょっと高い。ちゃんと440Hz?」って指摘するんです。オーバーチョーキングする時に「それは(音が)外れてる」とか。ベースの8分の食いがアフタービートか突っ込んでるかとかも指示されて、もっとこう弾いてくれって言われるんです。帯域とかも何キロくらい落としてくれっていう話が現場で飛び交うくらいで、歌のリバーヴの何ミリセックとかも全部指定が来るくらい、本当に楽器が分かっていらっしゃる人なんです。

― バンド全体の音を聴かれているのは想像できますが、一音一音まで事細かに聴き分けていらっしゃると。

徳永:「ジャズベっぽいピックアップの音色だね」とか、8というのが同じ8を弾いても違う、「もっとアフターでいい。そうしないと歌がグルーヴしないから」とか。歌ものってそういうことなんだなと、ぼくも勉強してきて実感するんです。例えば、白玉を弾く時、音を出した瞬間から次の音に移動しなきゃいけないので、CからFに行く時にちょっと「間(ポジションチェンジの瞬間)」ができるんです。その「間」がリズムに乗ってないと指摘が入るんです。32分休むのか、16分休むのか、ゼロで行くのかっていうところを歌もののベースって極めなきゃいけないんだと。

<一同唖然>

徳永:でもレコーディングってそこまで極めるんですよ。「そこの間、おかしくない?」って。それくらい極めていくと、面白いんですよね。昨日も弾いていて思ったんですけど、白玉って難しいですよ。切り際、チェンジ際。チェンジしないでできる時があっても、CからFは音を切らないで行けるんですよ。でもFから(ハイポジション側の)E♭に行きたい時は、その一瞬の切り際をやらないといけないんです。そういったことがすごく役に立っていて。それを再現するには僕の場合は、コンプレッサーは絶対掛けない方がいいと思っていて。あとEQも掛けない方がコントロールしやすいとか、ちょっとオタクですけどそういう方向に行ってますね。

― 徳永さんをはじめ、そういったライブを拝見させていただくと、言葉にならない上手さを体感するんですよね。どこがすごかったかと聞かれると、音の置いて行き方とか、そういった話なんだと思うんですけど。

徳永:B’zさんの色んなツアーを何年も回らせていただいたんですけど、なによりも一番大事だったことは「音色」なんですよ。松本さんの重厚なディストーション・サウンドの下を埋める、PA上の帯域を埋めるベースを生み出すにはどうしたらいいだろうかっていうことを最初に考えなきゃいけなかったので。それがだんだん音色を気にするようになったきっかけです。

― あの絶対的サウンドをさらに引き立てる音色を研究するのは根気が要りそうです。

徳永:ずっと駄目出しをくらっていたある日、リハーサルの曲がゴンっと終わって、松本さんに「徳ちゃん、ゴンゴンいいね」って言われた時があって、それはぼくがいろいろと変えた日だったんです。これなんだ!と思って。ちゃんと感じてくださったんだというのがあって、そこから研究じゃないですけど・・・なのでぼくは機材を駆使する方じゃないので、本体は音がダイレクトに出てしまうんで(TUNE GUITAR MANIAC)社長にもうるさく言ってるんですけど 笑。

― オリジナルオーダーのボンバーを使用されていますが、最初にTUNEにお願いしたことって何だったんですか?

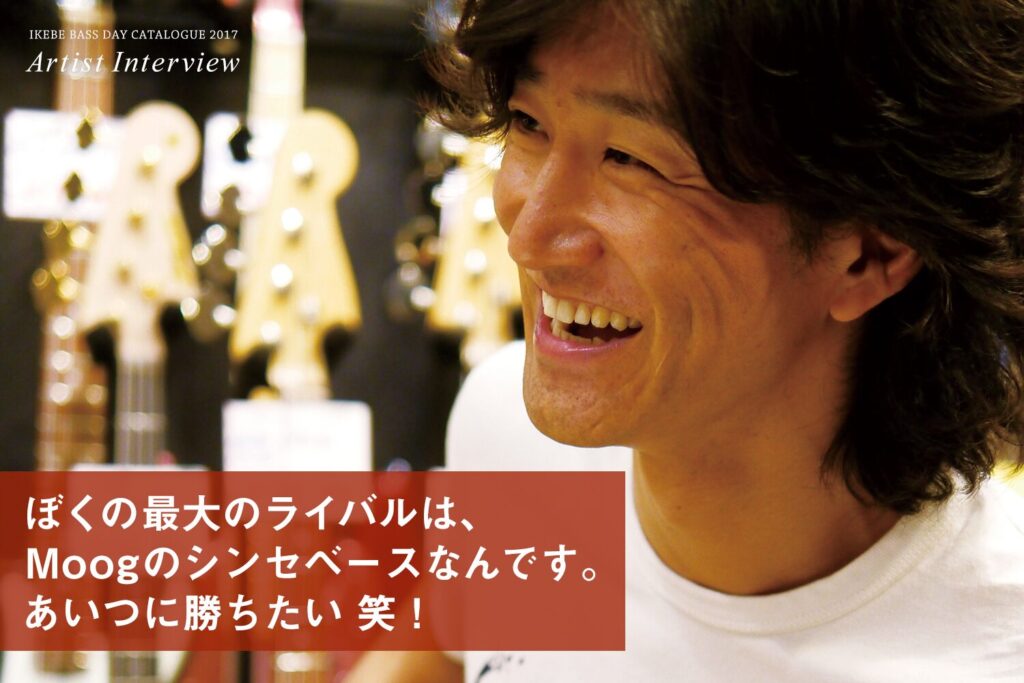

徳永:2弦のFで白玉を弾ける感じ、って言いましたね。ぼくの最大のライバルは、Moogのシンセベースなんです。あいつに勝ちたい 笑!Moogで2弦のFの音を弾いたら、めっちゃ音圧あるのに、ベースで2弦のFの音を弾いたら軽くなっちゃう。ぼくは打ち込みとかもやるんで、どうせ弾くならシンセベースに勝ちたいじゃないですか。「シンセベースの方がいいね」って言われたら悔しいんで。

― シンセベースに勝ったぜと実感したケースを教えていただけますか。

徳永:倉木麻衣さんはR&Bなので、最初はシンセベースでやったんですけど、何とかしてあれに勝ちたかったんです。自分の作編曲した曲のレコーディングで、生ベースで入れて「どうですか?」って聞いた際にぼくのベースが入ってるって気付かないんですよ。「あれ、生だったの?」って言われてやったー、シンベに勝ったぜって 笑。だからそれに伴って弦高は高いですし、ビビリは少ないですね。1~2弦で弾いてもローが出ている状況をやってほしいというのは、常にTUNEへオーダーしてます。

― 特殊な仕様というわけではないですし、ここの音がしっかり出るようにしてほしいっていうことなんですね。

徳永:そうですね。ただ、ピックアップの違いとか音の詰まりとか違和感はすぐ感じるんで、それを(TUNEの)神田社長に言うと「それは質量のバランスの問題です」って返ってきます 笑。あと神田社長も仰っていたのが「鳴りすぎるとよくない」ということなんです。鳴りすぎて変な倍音が出ると駄目ですね。

― 必要でない部分まで出てしまうんですね。

徳永:先日の大黒摩季さんの茨城公演で、サウンドチェックで弾いた瞬間にいつもと違うなって思ったことがあったんです。大黒さんのところに立って弾いてみたらやっぱりおかしくて、音程が取りにくい音が出てたんです。それは倍音なんですけど、アンサンブルで鳴った時に高く聴こえるんですね。おかしいなと思って、PAさんに「音程の取りにくそうな倍音のところが今日は出てしまっているので切ってもらえますか」って聞いたら、PAさんが「今日、そこを上げてたんです。まさかそこを言われるとは思わなかったです」って言われて 笑。

― おおぉ・・・!

徳永:純正律で行けば、倍音は平均律より高く感じるわけです(※)。なのでアンサンブル上、高い音が出てたら歌はズレるんですよね。そうじゃなくて下の部分だけ出ていれば自分は歌いやすいわけで、倍音が出れば出るほどアンサンブルとはズレた倍音成分が鳴っているので、歌が低いように聴こえるっていう。そういうところがベースってすごく大事で、特に低音楽器なので。なので先日の公演はフラットに戻してもらったら直ったんです。

(※)純正律・・・和音の響きの美しさを基に調律をする方法。和音は、鳴っている音の周波数比が単純な整数比に近いほど綺麗に響く特性がある。基音を基に、純正完全5度と純正長3度を用いて定義された各音をオクターブ内に配置することで、全音階の長調の音階が得られ、単純な整数比による綺麗な和音を奏でることができる。平均律と違い半音の音程が一定ではない為、鍵盤楽器などでは特に転調・移調というのが困難になる欠点がある。

(※)平均律・・・1オクターブを12の半音で均等に割る方法。ドからド#とミからファの音程の隔たりが全く同じになる。半音が100セント(音程を測る単位)と定義されている為、転調・移調しても同じ響きを得られるという利点がある反面、単純に均等割している為に自然界に存在する倍音の響きとはズレがあり、和音で聞くと音のうねりが発生してしまう欠点がある。

(※)絶対音感・・・絶対音感を持つ人は、主にピアノを基に得た音感である為に平均律の絶対音感であるケースがほとんどで、絶対音感を持つ人が合唱を行うと、自身の音感と響いている和音のうねりを感じてしまうことが多い。

― 今、ものすごくプロフェッショナルで貴重な話を聞けています 笑。

徳永:やっぱり一緒にやらせていただいている方々が、すごくこだわられている方々が多くて。B’zでそういった現場を経験した後に、もっと自分で考えて変えていこうと思ったきっかけは、DIMENSIONの増崎孝司さん(※)なんです。増崎さんと一緒に、TinaさんとDIMENSIONのツアーを回らせていただいた時に、増崎さんが客席でぼくのサウンドチェックをしていることがあったんです。「徳ちゃん、弾いて」って言われて弾いたら、「何キロくらいのアンプのところに何かある?そこ2ミリくらい下げて」、「シールドは何を使ってるの?シールド変えて、あとシールドの向き変えて」とか、「アンプの向きをちょっと変えて、ツイーター絞って」とか、事細かに言われて。何弦の音がビビってるからバランスがどうこうとか、客席から指示をしてくれたんですよ。

(※)増崎孝司・・・フュージョンバンドDIMENSION、音楽グループB.B.クィーンズのギタリスト。スタジオ・ミュージシャンとしても活動しており、浜田麻里をはじめ、さまざまなアーティスト楽曲やライブなどに参加している。

― 俯瞰で指摘してくれる人の存在は大きいですよね。

徳永:ツアー中ずっとそうやっていただいた中で、「徳ちゃん、いい楽器を持たなきゃ駄目だよ。いい楽器を持ったら上手くなるよ」って言われて。ただひたすら弾けばいいんだと思ってたところに全然違うことを言われたわけです。弦高とかピックアップのこととかも楽屋で全部聞いたりしました。そこで意識が変わりましたね。

― まさに転機が訪れたわけですね。機材周りの話が出てきたところで、メイン機材がオリジナルオーダーのボンバーへ変わるまでの経緯を伺えたらと思うのですが。

徳永:実は18歳で鳴瀬師匠に出会って、9800円ベースの次に手にしたベースがTUNEだったんです。なので1番練習したベースがそのTUNEで、その後にいろんなベースを買って弾いて手にしてきましたけど、大阪に移住して活動している中で神田社長と出会いまして。会社も関西(本社は兵庫県尼崎市)で近いですし、鳴瀬師匠のこともありましたし、最初はアコースティック・ベースを作ってもらったんです。師匠とのセッションや、自分のグループでも使いたかったので。それが、いろんなベースからもう1回TUNEに戻ってきたきっかけですね。

― 最初に製作されたのがアコースティック・ベースだというのは意外でした。

徳永:最初に5弦を買わせていただいて、そして特注の4弦を使わせていただいて。それでやっていく内にやっぱりエレクトリック・ベースが気になるわけです。どうしても自分にしか出せない音を出したいなと思っていたある日、師匠のボンバーを触らせていただいた時に、「これを自分流に少しいじったら、出したい音が出るな」と思ったんです。そこで、「これぞという1本を作りたいんですけど、本気で!」と工房にすぐ行って、板がいっぱい並んでる中から「この板で!」って言って 笑。

― 思い立ったら即行動ですね 笑。それはJBシェイプのボンバーを普通に作っていた時期ですか?

徳永:そうですね。ボンバーのいいところは、ニュアンスがそのまま出るところですね。難しいかもしれないけど、ニュアンスが出るからエフェクターも要らないんじゃないかなって思います。あとリミッティング感が無いですね。いわゆるアクティブ・ベースってリミッティングされてるイメージがあるんですけど。音がちゃんと減衰してくれるんで、その減衰の感じがすごくよくて。荒削りな良さみたいな。本当にダイレクトですよ。

― 先ほどのお話を伺っていると、逆にそうじゃないと徳永さんのプレイはできないだろうなって思いますね。

徳永:例えば、サンバのリズムが大黒摩季さんの曲であって、弾いてる中で5度に行くんですけど、2拍4拍に行くんですね。そして、大黒さんからはその2拍4拍に来る音のタイミングに対して指定が飛んでくるんです 笑。他のベーシストが入る時もあるので、ぼくも一緒にリハーサルに行くこともあるんですけど、人が言われているのを聞いていて、ああそうかとか、じゃああそこを変えようとか思うんです。たぶんそのタイム感は、ベース本体のボンっていう雰囲気とかアタックのカチカチっとした音の作りかもしれないですけど、それは大黒さんに限らずミュージシャンの人はみんな感じていることだと思うので。

― エフェクターを繋いでいくと、電気信号なので時間がコンマ何秒でも発生しているので、そうなるとタイミングがズレていったりしますね。

徳永:(エフェクター無しは)弾きにくいんですけどね 笑。打ち損じとかあったらすぐバレるし、コンプレッサーを掛けた方が楽なのは分かるんですけど、逆に追い込まれて弾いてる方が楽しいんで 笑。

― コンプレッサーを整える為ではなく、掛けた音が好きなので、音色を変えるエフェクターとして使うという方もいらっしゃいますね。

5弦ベースを使いはじめたきっかけは、B’zのショウを止めたくなかったからなんです。

― 現在、4弦と5弦を使用されていますが、使い分けの理由は単純な音程ですか?

徳永:使い分けの理由って、みなさんどういう風に仰ってます?笑

― できる限りは4弦で行きたいけれど、物理的に5弦じゃないと出ないので、そこだけは5弦を使うという方もいらっしゃいますね。もちろん5弦の太く出る音が好きな人もいらっしゃって、音域として下に行きたいわけではなく5弦特有の太いネックなどによって結果的に出てくるサウンドが好きというケースもありますね。

徳永:なるほど。ぼくが最初に5弦ベースを使いはじめたきっかけは、B’zのショウを(持ち替えで)止めたくなかったからなんです。ギターはダウンチューニングなどの都合で持ち替えがあるんですけど、ぼくのベース持ち替えの為に2回くらいショウが止まる話があって、その時に悔しくなったんです 笑。だったらぼくが5弦を持っていれば、そのまま弾けるじゃん、5弦を持ったら頭から最後まで5弦でいけるじゃんって思って。

― 自分の持ち替えでショウが止まることが許せなかったんですね。

徳永:なので、E♭のフレーズであればE♭のダウンチューニングではなくレギュラーの運指でユニゾン・フレーズを弾けるまで練習するとか、E♭の運指でユニゾン・フレーズを弾けるまで練習をしました。だからぼくが5弦を使いはじめた理由は演出上なんですよね。それと他の現場でも、シンセベースの曲をライブで再現しないといけない時があったりして。なので、ぼくのライバルのMoog、あいつらに勝つ為に使う 笑。

― 笑。シンセベースの楽曲を生ベースで再現するのは、フレーズ的にも相当に大変なこともあるかと思います。

徳永:ぼくが思うのは、歌もののライブってCDを聴いてきたお客様がいらっしゃるので、「これはライブ・バージョンだからアレンジされててもいいんだよ」みたいな演者の都合で別の音域やフレーズを弾いていてはいけない気がするんです。できるだけCDに近づけて、さらにいい音でパフォーマンスをって思うので。CDのシンセベースのフレーズが(4弦の)下に行っていたら、ぼくは迷いなく5弦で下に行こうと。それはいつもやっていることです。5弦を使う理由は、シンセベースの再現と、ショウを止めたくないっていうことですね。

― 演出や音域の問題などが無ければ、迷いなく4弦を使用され、5弦はライブだったりで表現の道具として使わざるを得ない時に使っているということですね。

徳永:レコーディングだったら4弦で行きますね。ラウドロック的なものをやる時に、4弦をダウンチューニングするよりは5弦を弾いた方が音が締まっていたり音程感がいいというのもあるんですけど、弾けるのであれば4弦で行くことが多いかな。

― あと、店頭でも最近すごく聞かれることなんですが、イヤモニ(インイヤーモニター)環境での演奏面などで変化はありましたか?

徳永:まず、倉木麻衣さんの現場は、ステージ上にアンプは置いてないです。ステージ袖の遠くでマイクで拾う為に鳴っています。大黒摩季さんの現場は、後ろで一応鳴ってますが、それはエアーでメインボーカルが歌う時にバンドのバランスを聴く為です。イヤモニをするのであれば、イヤモニで音を判断した方がいいと思います。20年前くらいに比べて格段にイヤモニも進化しているので、ぼくもマニアなのでいっぱい試しましたよ。この前もJH AUDIO(※)のイヤモニを全部メーカーから持ってきてもらって、1つ1つ現場で試して。ぼくは歌も歌うので、歌いやすい状況を重点にしていたんですけど、結果的に1番高いやつが良かったですね 笑。なので、お店に来られた方は一番高いやつがいいですよ!

(※)JH AUDIO・・・「インイヤーモニター(IEM)の神」と謳われるジェリー・ハービーによって設立された、米国を代表するカスタムIEMの製造・開発メーカー。常に最先端の技術を持ち、その確かなクオリティの高さで、瞬く間に音楽業界のスタンダードインイヤーモニターへ成長、米プロマーケットにて多くのシェアを得ている。

<一同爆笑>

徳永:ベースに関して言えば、いいイヤモニはローが出すぎるので、ぼくはイヤモニのモニターさんに、ベースの音が出すぎないように100Hz以下を抜いてもらってローをカットして弾くようにしています。よく生音が鳴ってないと盛り上がらないと聞きますし、ぼくも最初はそうだったんですけど、そこは「役者になる」といったらあれですが、その中で一番いい音を作って、一番盛り上がれるようにしておくっていう練習が一番よくて。

― アンプ選びとかと一緒で、自分に合ってるイヤモニがあれば、だからといってすごくそれを意識しているというわけではないということですか。

徳永:イヤモニ選びがやっぱり大事です。だから借りたイヤモニでいい音を作ろうとすると難しいですよね。ベースがいつものように聴けるかといえば、それは無理だと思うので。自分のイヤモニを用意して、いつもの自分の標準を作って。レコーディングでもイヤモニを使ってるんですけど、自分の標準があるとそれで決まるじゃないですか。

― もしかしたらあと5~10年したら、若い子たちがライブハウスで自分のパッドからアンプシュミレーター・アプリを起動して、「イヤモニ持ち込みです」みたいなことになるのかなって思います。

徳永:すぐなりそうですね。今だってギタリストの人がその場でPC開いてシュミレーターで作って音出したりしてますし。アンプの考え方とか変わってくるかもしれないですね。まあイヤモニも一長一短で、モニターの人がすごく腕が良ければいい音やバランスになるんですけど、単純に電話とかと一緒で1回回線を通ってるから、みんなのバランスが分からないわけです。結果として出た音がお客さんに届いた時に、アンバランスで出ていることもあるかもしれないです。なのでモニターの人がしっかりしていないと、すごく難しいものなので。だからプロの現場は専属の人がいますし、最初はコミュニケーションを取ってこうしたいんだって言わないと、すごく近くにいるのに大声で返答するような演奏を自分もやってしまいますからね。

ぼくはどっちかっていうと、クリエイター目線なんですよね。

― よく「いい音を出すにはどうしたらいいんですか?」って聞かれるんですけど、練習は当然として、PAさんと仲良くなることですかね、って答えるんです。最終的に音を出すのはPAさんなので、音に関して気になることがあるなら、まずPAさんに聞けばいいと思うので。

徳永:まずPAさんと飲みに行くっていう 笑。これ、ベースに限らずなんですけど、会場のメインスピーカーのチューニングってすごく大事ですね。ぼくは歌も歌うのでマイクもオタクなんですけど、ライブハウスのマイクってゴッパー(※)がほとんどじゃないですか。それは多くのハコのスピーカー・チューニングがゴッパー用にできてるんです。ゴッパーがいいように聴こえるから、結果的にゴッパーを選ばざるを得ないということで。

(※)ゴッパー・・・SHUREが1966年に発売したダイナミック型マイクロホン「SM58」の通称。ダイナミック型マイクロホンのスタンダードとして知られる。音響特性、丈夫さ、コストパフォーマンスの良さから、数多くのステージで多用されている。

― 毎日さまざまなジャンルのアーティストが演奏を行うので、基準となるモデルとして多くのライブ会場で使用されていますね。

徳永:ぼくはいつも持ち込みでいろんなマイクを試すんですけど、レコーディング現場ではこう聴こえなかったはず、フラットな状態でチェックも何回もしてみて、帯域とかローがこのくらい出るとか全部チェックしているはずなのに関わらず、ライブハウスではそうならないんです。それは全国的にゴッパーが良く聴こえるようにスピーカー・チューニングされていることが多いんです。スピーカー・チューニングをPAで変えられる現場はいいんですけど、変えられないことの方が多いので、だからそこはPAさんが変わっても一緒なんです。

― なるほど。ゴッパーがいいという流れになっているのは、スピーカー・チューニングとの兼ね合いなんですね。

徳永:ぼくは会場に入って、厚かましいと思われるくらいPAさんのところに駆け寄っていって、「今日のスピーカーのチューニング、どうなってます?80Hzくらい切ってません?」って話をするんですよ。「でも、それはぼくが出したい音なんで上げておいてください、手元で下げますんで」っていうディスカッションをします。自分のバンドの中でいい音になってるねじゃなくて、お客さんに届くスピーカー・チューニングと自分のベースの音とかを常に聴き比べてるんです。

― PAさんに全ておまかせする人も多くて、それはPAさんとの信頼関係から成るものなんですが、徳永さんは自身の耳でもしっかり聴かれて判断されるんですね。

徳永:あと、サウンドチェックの時にアンプの音を絞るんですよ。ゼロから弾いて、外の音を聴いて、ほんのちょっとだけ上げるんです。そうしないとこっちが出てもし向こうに届いちゃうと、こっちは出せなくなるじゃないですか。だからゼロからやって、向こうの音が硬いなと思ったらリクエストしてっていう感じです。会場に入るとだいたいマニピュレーターが回す、コーラス隊とかストリングス隊のサウンドチェックが先なんですけど、音が鳴った時にだいたいメインスピーカーのチューニングが分かります。今日のスピーカー・チューニングを把握して、ベースのサウンドチェックをすると、ここ足りてないな、こういう風にリクエストしようかなとかって。

― そこを具体的に言ってくれるとPAさんも楽でしょうね。

徳永:厚かましいなと思われることもあるでしょうけど、それはお客さんに聴かせることが一番大事なので、そこはすごく気にしていて。

― ベースは伝統的にDIからラインで行くっていうものですもんね。

徳永:だからぼくは客席でギターとかもめっちゃ聴いてますからね。こういう感じだから出てるのか、じゃあぼくはその下を埋めてあげようとか。セッティングちょっとだけ手元で変えたりとか。

― まさにプロフェッショナルの現場のお話ですね。

徳永:偉そうに言ってるだけで、ただのオタクなんですよ 笑。

― でも外音の作り方って感覚的に言われることが多い中で、徳永さんの説明は非常に分かりやすいです。

徳永:言いたいことは山ほどあって、デジタルとアナログ卓の違いとかも絶対ありますよ 笑。あとワイヤレス通した時のレンテンシーとか、あれはメーカーによって違うんですよ。電波の帯域とかも違うし。

― PA卓の話だと、フェスとかになると転換時のサウンドチェックしかないので、デジタルにせざるを得ないという話も聞きますね。どっちが好きかといったらアナログかなっていう方もいらっしゃいますし。利便性の話ですけど。

徳永:ぼくはPro Tools(※)を出はじめた時から使ってるんですけど、デジタル環境とアナログと、その真ん中のデジタルだけどテープが回っていた時代を全部知っているんで、どうしてPro Toolsの音が細いかも検証したんですよ。

(※)Pro Tools・・・PCを核としたデジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)用のソフトウェア。1987年にPro Toolsの前身である「Sound Tools」がテープレス・レコーディングシステムとしてリリースされ、1991年に「Pro Tools I」がリリースされた。2017年11月現在のバージョンは「12」。

― アナログとデジタルを全て実践してきた方のお話は本当に貴重ですね 笑。

徳永:結果的に、アナログは「積み木」なんです。積めば積むほどなんです。デジタルというのは、2ミックスで出すとしたらホースが2本あってそこにいろんなジュースを流し込むのと一緒なんですね。だから通過するデータは限られているわけで、限られた中にどう入れていくかというのを考えなければいけないんです。ミックスの時にサミングミキサーを使ったりもするんですけど、それでホースが増えるだけで音が変わるわけです。特にローはそれが如実に出るので、デジタル卓でライブをやるとしたらデータ量が決まっている中で2ミックスが出ているわけですよ。そしてバンドの音数が増えるってなった時に、じゃあどこを削るの?っていう引き算で。全部レンジ広く出そうとかアタック出してとかやってたらデータを圧迫しちゃいますから。その分他の音が出なくなる、歌が聴こえない、ベース下げろ、ってなるんですね。でもお客さんは迫力があって歌が聴こえるものがいいし、というのをPAさんと話をして。デジタル卓の話は今日もう終わらない。デジタルEQの3dbとアナログEQの3dbは違う、とかね 笑。

― 突き詰めていくとキリがないですからね。

徳永:だからぼくはどっちかっていうと、クリエイター目線なんですよね。2ミックス命、どう音が外に出てるか気になってて。

― お客さんの中でも、ミックスやアレンジもするっていう方ですと、バランスを見ている人が多くて。プレイヤーのエゴでベースを出したいってなっても、ベースの音量を上げるとかじゃなくて隙間を埋める方で考えている人が多いですね。

徳永:ぼく、大学の講師もやってるんですけど、マルチプレイヤーが多いですよ。ぼくらの世代よりも全然多いです。以前のテレビ番組で、いろんな高校の軽音楽部に行って教えるっていうコーナーをやってたんですけど、その時分かったのは、今の軽音は週替わりのローテーションで全ての楽器を練習したりするんですよ。3年間やってると一通りの楽器は触ったことがあるっていう、そういう中からプロを目指すっていう人が出てくるので、マルチでやれる土壌があるんだなって。でもマルチプレイヤーはやめた方がいいですよ、ぼくが言うのもなんだけど大変 笑。

― ぼくらからすると徳永さんはベーシストとして見えるのは、そういったことがあるからなのかなって思うんです。マルチプレイヤーなんですけど、あの人はベーシストとしてもいいよねっていうのが世間的にもあると思うんです。実際、ビートルズもいろいろできたメンバーたちだったわけですし。

徳永:ポール・マッカートニーがベーシストだって意外と知らない人がいるんですよね 笑。まあ昔からそういう人もいますし。やっぱりベースは楽しいですよ。

やっぱり気分が違いますよ。自分のものにしかない良さがあるんで。

― 海外でも日本の音楽が人気で盛り上がっているので、国内だけはなく海外のイベントに行くこともあると思うのですが、海外ならではのエピソードってありましたか?

徳永:中国って無線がライセンス制じゃないんですよね。だからイヤモニとか着けてステージに出て行って、近所のタクシー無線みたいなのが入ってきたり 笑。

<一同爆笑>

緊急事態か?!っていうくらい入ってきたりしますよ。そういうのは普通にありました。右チャンネルだけずっとノイズがのってたりとか。バラードとかもじっと我慢しながら演奏するみたいな。こないだ上海でBILIBILI MACRO LINK(※)っていう大きいイベントがあって、大黒摩季さんで行ってきたんです。いろんな踊って歌うアーティストさんが多く出ていてすれ違ったりもしたんですけど、みんなイヤモニがiPhoneの純正イヤフォンだったんです 笑。「これで?!」って、それはすごい衝撃でしたね。でも上手くてバリバリいけてるんですよ!

(※)BILIBILI MACRO LINK・・・7月21日~23日に上海にて開催されたビリビリ動画主催の大規模音楽イベント。7月22日(土)に行われた「BILIBILI MACRO LINK-STAR PHASE ×ANISONG WORLD MATSURI 2017」には、大黒摩季をはじめ、宮野真守、高橋洋子、Aimer、ワルキューレなど、国内外で人気を誇る日本の歌手やグループが登場した。

― 衝撃の展開ですね 笑。では話を機材に戻しまして、今後新しいモデルを作るとしたら、もしくは今のモデルを改良したい、ということはありますか?

徳永:インレイですね。4弦はHotaka Custom Inlayの加藤穂高さんという素晴らしいインレイ職人さんにやっていただいたんですけど、それがまだ5弦に入ってないんですよ 笑。4弦にはバッファロー・スカルが入っているので、5弦はやっぱりイーグルかな~。イーグルかドリームキャッチャーかどっちかな~。そんな楽しみがあります 笑。やっぱり気分が違いますよ。自分のものにしかない良さがあるんで。

― 自身のモデルに採用されたトップ材などもそうですか?

徳永:そうですね。スポルト・バール・メイプル。「くさってもベース」っていうテーマなんですけど 笑。とにかくトップ材とかこだわったものとアメリカン・スタイルにこだわってみたいんで、インレイを入れて、魂を込めてみたいな。皆さんにもおすすめですよ、インレイは。

― 弊社も40周年の時に作っていただいたんですけど、本当に職人芸の世界ですからね。

徳永:今、4弦と5弦だとどちらが反応があるんですか?

― 4弦ですね。今は4弦でシンプルな路線が増えているかなと思ってまして。TUNEで言えばボンバーはこれからもう一波くるんじゃないかなと。

徳永:なるほど・・・。ぼく、昔すごく速弾きやってたんですけど、それで歌もの業界に入った時に、要らねえよそんなのって言われて 笑。ものすごくボツをくらって、お仕事も入ってこないし、どうしようかなと思って。でもDm7って書いてあったら弾いちゃうんですよ、どうしても 笑。

― 笑

徳永:でもそれはよくないと思って変えたくて。変えたのがストラップの長さだったんです。短い状態だったのを下まで落として、(速弾きを)弾けなくしたんです。ハイポジションが弾けないものだから弾かなくなって、自然に8ビートとかを練習するようになっていったんです。たまにグリスするくらいになって、だんだん今の自分のプレイスタイルができあがっていったんです。

― 矯正のようなものですね。

徳永:チョッパーとかも、歌ものでいえば2時間のショウの中でやっても4小節くらいだったりするんですよね。だったらもう(ストラップを)落とそう、その代わりその4小節だけはモニタースピーカーに足を引っ掛けて高くして弾くスタイルができて。なので映像でチョッパーをやっているシーンはそうやっていると思います 笑。でも裏技があって、どうしても1曲分はチョッパーをしなければいけないとかあるじゃないですか。なので、ストラップを2段階に改造してまして。チョッパーだけやる時用に上にカチャンとなって短くなるようになっていて、終わるとパっと落として元に戻るっていう。

― 付け替えなしで通常の演奏とチョッパーを弾き分けられているのは、そのような改造あってのものだったんですね。

徳永:あと、今回のインタビューのお話をいただいた際に、これから新しいベースを買おうかな、はじめてみようかなと思った時に向けて、お客さん目線でアドバイスができたらと思ったんですけど、みんな試奏する時に座ってるから立っているより顔に近いじゃないですか。自分が持った時のスタイルによって、特に女子なんかは大きすぎちゃったりとかするので、自分がストラップを着けて立って弾いている姿を見て考えて買うのがいいんじゃないかと。

― それはすごく分かりますね。なので弊店は姿見(全身鏡)を用意しているんです。

徳永:絶対大事ですよね。ぼくは鳴瀬師匠に必ず立って練習しろって言われてたんですよ。高さですごくベースって変わるので、重要だと思います。

― たまに、もっと大きいプレイにしたいっていうことを音楽の専門学校出身の人に言われるんです。

徳永:それはね、(ストラップを)下げたらできるよー!笑。1度5度くらいしか弾けないですからね。その代わりグルーヴに特化していくと。そこを極めていける人がいいベーシストになるんじゃいかなって。

― 大黒摩季さんの現場は、専門学校出たばかりのベーシストだったら泣いて帰ってくるでしょうね。

徳永:あんまり言うと摩季姉さんが怖い人みたいになって、摩季姉さんが見たら怒るから上手い具合にカットを 笑。本当にすごいですよね。だって太鼓(ドラム)の材による倍音の出方とかを言ってきますからね。

― 笑。でもボーカリストの方でそういう話はよく聞きますね。

徳永:でも繊細に気にされている人だから、そうなるんだと思うんです。

― ぼんやりと「すごい」と言われる人たちのすごさが分かった気がします 笑。またすごいのがそういった人たちってそれを特別意識しないじゃないですか。普通のことのように。非常に参考になりました。ありがとうございました!

徳永:ありがとうございました!

徳永暁人(とくながあきひと)

大学在学中より作編曲家、ベーシストとして活動をスタート。鳴瀬喜博の指導を受けチョッパー奏法も習得、鳴瀬氏を師匠と仰いでいる。以来、数多くのアーティストの作品&ライブサポートに参加。スリーボーカルロックバンドdoaのリーダーでもある。今年は大黒摩季の全国ライブツアーにベーシストとして参加、2017年12月現在はdoaの全国ツアー開催中。

【主な作品・ライブ参加アーティスト】

B’z、松本孝弘、稲葉浩志、ZARD、TUBE、倉木麻衣、BREAKERZ、愛内里菜、上木彩矢、MISIA、KUT-TUN、森進一、TMG、Shane Gaalaas、小松未歩、大野愛果、Fayray、三枝夕夏 IN db、T-BOLAN、宇徳敬子、北原愛子、上原あずみ、高岡亜衣、竹井詩織里、FIELD OF VIEW、DEEN、the ★tambourines、滴草由実、岡崎雪、TWINZER、中谷美紀、DEMENSION、野呂一生、Tina、and more(順不同)

Twitter : https://twitter.com/akihitotokunaga

doa Official Site : http://d-o-a.jp/